相続人の範囲①ー基礎編ー

●はじめに

「相続人になることができる人ってどんな人?」

「直系尊属とは直系卑属とか言われてもよくわからない」

この記事を読めば、相続人とはどのような人なのか、法的に決まっている相続の優先順位とはどのようなものか、ということが簡単に理解できると思います。

●相続人とは

まずは、用語の解説からいきましょう。

亡くなった人のことを「被相続人」といいます。相続をされる人だからですね。

そして亡くなった人から財産等を相続する人のことを「相続人」といいます。

●相続人の範囲と順位

民法では相続人の範囲と順位が決まっています。

常に相続人となるのは配偶者です。

夫が亡くなれば妻が、妻が亡くなれば夫が常に相続人になるということですね。

※相続において、欠格や廃除の規定に当てはまるものは相続人になることができませんが、

それについてはまた別の記事で説明します。

それから、配偶者以外に血族(血のつながりのある人)も相続人になることができます。

配偶者以外の相続人には順位が決められています。

その順位は、

第1順位:直系卑属

第2順位:直系尊属

第3順位:兄弟姉妹

という順番です。

なんだか難しそうな言葉が出てきましたね。それぞれ見ていきましょう。

●第1順位:直系卑属

「直系卑属」とは、本人より後の世代で親子関係によってつながったタテの系統のことです。

つまり、子や孫のことですね。もちろん曾孫、玄孫とつながっていくわけです。

それでは、被相続人が亡くなったときに、子や孫や曾孫がいれば、それが皆相続人となるのかというとそうではありません。第1順位の中でも優先順位というのは決まっていて、子が生きている場合、子がまず相続人となるのです。

それじゃあ、3人の子供がいて2人は生きていて、死んだ1人には孫がいた場合は?となると話がややこしくなってきますよね。ということでそれは応用編で詳しく説明することにします。

ちなみにここで子というのは実の子だけでなく養子も含みます。

●第2順位:直系尊属

「直系尊属」とは、卑属とは反対で、前の世代のタテの系統のことです。

つまり、父母や祖父母のことですね。これも、父母も祖父母も存命であれば、全員相続人になるわけではなくて、直系卑属のときと同じように、必ず被相続人に近い方から相続人になっていきます。父母が生きていれば父母2人ということですね。そして、親は実の親だけでなく養親も含みます。配偶者の父母は含まれません。

●第3順位:兄弟姉妹

兄弟姉妹は、直系卑属も直系尊属もいない場合にはじめて相続人となります。ちなみに兄弟姉妹には、父母の一方のみが同じ者も含まれますが、相続分については、父母の両方を同じくする兄弟とは違いがありますので注意が必要です。これもまた別の記事で解説できたらと思います。

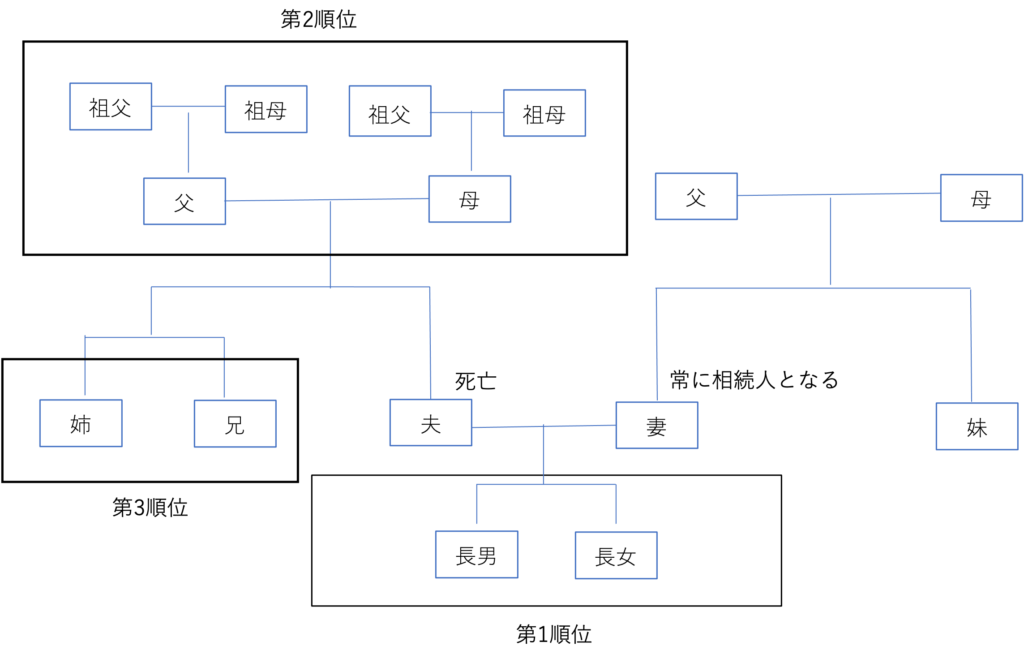

●図解

これまで解説してきたことを図で表すと以下の通りです。

●まとめ

・配偶者は常に相続人となる

・それ以外は【直系卑属】【直系尊属】【兄弟姉妹】の順で相続人となる